운명(運命)과의 싸움

한국 소설의 거목(巨木)이었던

박경리 씨가

어린이 날 오후에 이승의 끈을 내려놓고

흙으로 돌아갔다.

‘내가 행복했더라면,

문학(文學)을 하지 않았을 것’이라고

데뷔 초기에 밝혔던 그녀의

굴곡 많았던 인생을 아는 사람은

더 눈물이 났다.

경남 통영에서 태어나,

평범한 가정에서 성장했던 그녀에게

아버지 재혼(再婚) 사건은

그녀를 특별한 인생의 소유자가 되게 했다.

어머니에 대한 연민(憐憫)과

경멸적인 아버지에 대한

극단적 감정들이 고독과 더불어

문학적 공상을 쌓게 했던

동기가 될 줄을 물론 그 때는 알지 못했다.

또한 자신의 남편과

자식도 전쟁(戰爭)으로 잃었고,

사위인 김지하 씨도 민청학련 사건으로

구속되면서 딸 가족까지

뒷바라지해야 할 기구한 운명은 계속 되었다.

그것도 부족했는지,

자신도 두 번이나 암(癌)에 걸려

수술했지만 결국 그 병마를 이기지 못하고

한(恨) 많은 이 세상을 떠나야 했다.

운명(運命)과의 싸움

한국 소설의 거목(巨木)이었던

박경리 씨가

어린이 날 오후에 이승의 끈을 내려놓고

흙으로 돌아갔다.

‘내가 행복했더라면,

문학(文學)을 하지 않았을 것’이라고

데뷔 초기에 밝혔던 그녀의

굴곡 많았던 인생을 아는 사람은

더 눈물이 났다.

경남 통영에서 태어나,

평범한 가정에서 성장했던 그녀에게

아버지 재혼(再婚) 사건은

그녀를 특별한 인생의 소유자가 되게 했다.

어머니에 대한 연민(憐憫)과

경멸적인 아버지에 대한

극단적 감정들이 고독과 더불어

문학적 공상을 쌓게 했던

동기가 될 줄을 물론 그 때는 알지 못했다.

또한 자신의 남편과

자식도 전쟁(戰爭)으로 잃었고,

사위인 김지하 씨도 민청학련 사건으로

구속되면서 딸 가족까지

뒷바라지해야 할 기구한 운명은 계속 되었다.

그것도 부족했는지,

자신도 두 번이나 암(癌)에 걸려

수술했지만 결국 그 병마를 이기지 못하고

한(恨) 많은 이 세상을 떠나야 했다.

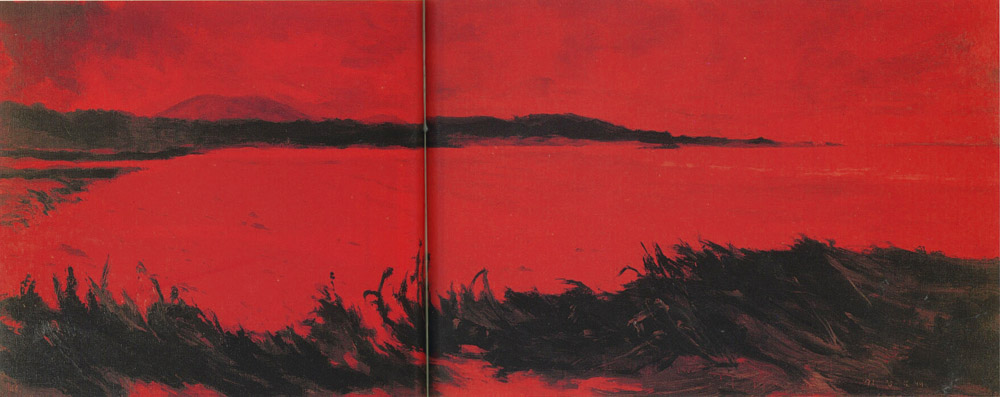

우리 인생을

바다로 비유(比喩)하는 것은

아무도 미래를 예견할 수 없고,

고요하고 평화롭기만 했던 일상에 언제

광풍(狂風)이 불어 닥칠지

모르기 때문이다.

인생의 역경(逆境)을 딛고

일어난 사람들의 이야기를 들어보면,

주인공은 달라도 내용은 거의 다 비슷하다.

그들은

갑자기 불어 닥친 광풍에 대해

준비할 수도 없었고,

설령 대비했다 치더라도

그 불청객을 감당할 능력은 절대적으로

역부족(力不足)이었다고 고백한다.

이것이 인생이라는 것을

알면서도 대부분

사람들은 풍랑 없는 인생을 원(願)한다.

하지만 세상 어디에도

환난(患難)과 아픔 없는 곳이 없다.

만약 파도가 없고 풍랑도 일지

않는다면 그 곳은 바다라 할 수 없듯이,

우리 인생에서도 역경의 광풍이

없다면 삶이 아니라

꿈이거나 영화 속의 한 장면에 불과할 것이다.

문제는 풍랑 자체가 아니라

녀석을 맞이하는 자세(姿勢)에 따라서,

그 돌풍은 목적지에 더 빨리 가게

하는 순풍이 될 수도 있고,

목적지를 아예 포기해 버리는 광풍이

되게 할 수도 있다.

우리 인생을

바다로 비유(比喩)하는 것은

아무도 미래를 예견할 수 없고,

고요하고 평화롭기만 했던 일상에 언제

광풍(狂風)이 불어 닥칠지

모르기 때문이다.

인생의 역경(逆境)을 딛고

일어난 사람들의 이야기를 들어보면,

주인공은 달라도 내용은 거의 다 비슷하다.

그들은

갑자기 불어 닥친 광풍에 대해

준비할 수도 없었고,

설령 대비했다 치더라도

그 불청객을 감당할 능력은 절대적으로

역부족(力不足)이었다고 고백한다.

이것이 인생이라는 것을

알면서도 대부분

사람들은 풍랑 없는 인생을 원(願)한다.

하지만 세상 어디에도

환난(患難)과 아픔 없는 곳이 없다.

만약 파도가 없고 풍랑도 일지

않는다면 그 곳은 바다라 할 수 없듯이,

우리 인생에서도 역경의 광풍이

없다면 삶이 아니라

꿈이거나 영화 속의 한 장면에 불과할 것이다.

문제는 풍랑 자체가 아니라

녀석을 맞이하는 자세(姿勢)에 따라서,

그 돌풍은 목적지에 더 빨리 가게

하는 순풍이 될 수도 있고,

목적지를 아예 포기해 버리는 광풍이

되게 할 수도 있다.

만약 우리에게 그녀와 같은

파란만장(波瀾萬丈)한 삶을 만났다면

과연 어떻게 맞이했을까.

모르긴 몰라도 대부분 사람은

하늘 아래 혼자 그런 일을 만난 듯,

소리소리 지르며

세상과 가까운 사람들을 원망하며,

가관(可觀)도 아니었으리라.

사람들은 절망의 바다 한 가운데 있다가

조금만 살 것 같으면

그리도 기고만장(氣高萬丈)하다가,

작은 먹구름이라도 끼면 금방 죽는다고

절망(絶望)하는 모습이 어린아이와

다를 바가 없다.

하지만 인생의 바다에서

종종 예의치 않는 풍랑을 만날 때,

어려운 일 자체에

초점(焦點)을 맞추지 않고

그 풍랑이 자신에게 주는 의미를

바로 깨닫기만 한다면,

고난은 저주가 아니라

축복의 기회라고 말하는 것은

그 일로 인해 더욱

위대(偉大)한 삶을 살아갈 수 있기 때문이다.

만약 우리에게 그녀와 같은

파란만장(波瀾萬丈)한 삶을 만났다면

과연 어떻게 맞이했을까.

모르긴 몰라도 대부분 사람은

하늘 아래 혼자 그런 일을 만난 듯,

소리소리 지르며

세상과 가까운 사람들을 원망하며,

가관(可觀)도 아니었으리라.

사람들은 절망의 바다 한 가운데 있다가

조금만 살 것 같으면

그리도 기고만장(氣高萬丈)하다가,

작은 먹구름이라도 끼면 금방 죽는다고

절망(絶望)하는 모습이 어린아이와

다를 바가 없다.

하지만 인생의 바다에서

종종 예의치 않는 풍랑을 만날 때,

어려운 일 자체에

초점(焦點)을 맞추지 않고

그 풍랑이 자신에게 주는 의미를

바로 깨닫기만 한다면,

고난은 저주가 아니라

축복의 기회라고 말하는 것은

그 일로 인해 더욱

위대(偉大)한 삶을 살아갈 수 있기 때문이다.

박경리 씨가

‘토지(土地)’를 처음 쓸 때

유방암 수술을 받았음에도 쉬지 않고

가슴에 붕대를 감은 채,

밤새워 원고지를 메울 수밖에 없었던 것은

이 모든 화(禍)를 견디고

이 운명(運命)에서 벗어나는 길은

글 쓰는 일 외에는 아무 것도 없다는 것을

그녀는 스스로가 잘 알기 때문이다.

그녀는 이렇게

삶의 풍랑(風浪)이 불때마다

좌절하지 않고 오히려 미친 듯이

글을 썼던 일이 결국

‘토지(土地)’라는 대어를 낚게 했던 것이다.

박경리 씨가

‘토지(土地)’를 처음 쓸 때

유방암 수술을 받았음에도 쉬지 않고

가슴에 붕대를 감은 채,

밤새워 원고지를 메울 수밖에 없었던 것은

이 모든 화(禍)를 견디고

이 운명(運命)에서 벗어나는 길은

글 쓰는 일 외에는 아무 것도 없다는 것을

그녀는 스스로가 잘 알기 때문이다.

그녀는 이렇게

삶의 풍랑(風浪)이 불때마다

좌절하지 않고 오히려 미친 듯이

글을 썼던 일이 결국

‘토지(土地)’라는 대어를 낚게 했던 것이다.

‘토지’는 1969년 현대문학 9월호에

연재하기 시작해,

25년간 4만여 장 원고지에 걸쳐

한국문학사의 큰 산맥으로

남을만한 대하(大河)소설로 자리 잡게 되었다.

그녀는 왜 ‘땅’이나 ‘대지’ 아니면

‘흙’이라는 적절한 단어가 많음에도 굳이

‘토지’(土地)라는 제목을 선택했을까.

본인은 그 단어 속에는

인간의 사유(私有)재산 개념이 들어있고,

또한 흐르는 강물처럼 모든 생명의

흐름을 볼 수 있는데,

그 생명은 집단적으로 뭉뚱그려진

숙명을 그리는데 적합하여 사용했다고 한다.

물론 그 생명(生命)은

개인의 야욕을 넘어

민족의 역사가 되었음을 익히 알고 있다.

‘토지’에는

주인공 서희부터 시작해서

김길상, 구천, 최치수, 조준구, 상현 등

수많은 군상(群像)들이 등장해 각자의

이야기보따리를 풀고 사라졌지만,

하나같이 타고난 운명(運命)들과

맞서 싸운다는

공통점이 하나 있었다.

신분을 넘어서,

시대를 넘어서,

때론 역사를 넘어서 거대한

초인간적 세력과 싸우는 그들의 모습은

구한말부터 해방에 이르는

우리나라와 민족(民族)의 실상이요,

개개인의 실존의 모습이다.

‘토지’는 1969년 현대문학 9월호에

연재하기 시작해,

25년간 4만여 장 원고지에 걸쳐

한국문학사의 큰 산맥으로

남을만한 대하(大河)소설로 자리 잡게 되었다.

그녀는 왜 ‘땅’이나 ‘대지’ 아니면

‘흙’이라는 적절한 단어가 많음에도 굳이

‘토지’(土地)라는 제목을 선택했을까.

본인은 그 단어 속에는

인간의 사유(私有)재산 개념이 들어있고,

또한 흐르는 강물처럼 모든 생명의

흐름을 볼 수 있는데,

그 생명은 집단적으로 뭉뚱그려진

숙명을 그리는데 적합하여 사용했다고 한다.

물론 그 생명(生命)은

개인의 야욕을 넘어

민족의 역사가 되었음을 익히 알고 있다.

‘토지’에는

주인공 서희부터 시작해서

김길상, 구천, 최치수, 조준구, 상현 등

수많은 군상(群像)들이 등장해 각자의

이야기보따리를 풀고 사라졌지만,

하나같이 타고난 운명(運命)들과

맞서 싸운다는

공통점이 하나 있었다.

신분을 넘어서,

시대를 넘어서,

때론 역사를 넘어서 거대한

초인간적 세력과 싸우는 그들의 모습은

구한말부터 해방에 이르는

우리나라와 민족(民族)의 실상이요,

개개인의 실존의 모습이다.

인생(人生)은 이렇게

운명이라는 가상의 적과 끊임없이

싸우다가 흙으로 돌아간다.

시대가 흘렀지만,

100년 전 그 때나 지금이나

본성(本城)은 바뀌지 않고 계속이어 오고 있다.

때론 운명과 싸우는 인간이

승산(勝算)없는 싸움에

에너지만 쓸모없이 낭비하는 자체가

한없이 어리석게 보이지만,

중요한 것은

이러한 과정(過程)을 통해,

자신을 벗어나

이웃과 세상을 보게 한다는 사실이다.

마지막 인터뷰에서 그녀는

‘우리가 그동안 지하수를 다 빼먹어서

실개천이 건천(乾川)이 됐어요.

물길을 살려야 생태계도 복원되고,

장차 물 전쟁과 곡물전쟁에 대비할 수 있어요’

라며 물길 살리기를 재차 강조했다.

본인 스스로가 민족주의자라던 그녀가

세계가 당면하고 있는

생명(生命)과

환경운동에 노년이 되어 많은 관심을

가졌다는 것은

보통사람들에게도 많은 것을

생각게 한다.

인생(人生)은 이렇게

운명이라는 가상의 적과 끊임없이

싸우다가 흙으로 돌아간다.

시대가 흘렀지만,

100년 전 그 때나 지금이나

본성(本城)은 바뀌지 않고 계속이어 오고 있다.

때론 운명과 싸우는 인간이

승산(勝算)없는 싸움에

에너지만 쓸모없이 낭비하는 자체가

한없이 어리석게 보이지만,

중요한 것은

이러한 과정(過程)을 통해,

자신을 벗어나

이웃과 세상을 보게 한다는 사실이다.

마지막 인터뷰에서 그녀는

‘우리가 그동안 지하수를 다 빼먹어서

실개천이 건천(乾川)이 됐어요.

물길을 살려야 생태계도 복원되고,

장차 물 전쟁과 곡물전쟁에 대비할 수 있어요’

라며 물길 살리기를 재차 강조했다.

본인 스스로가 민족주의자라던 그녀가

세계가 당면하고 있는

생명(生命)과

환경운동에 노년이 되어 많은 관심을

가졌다는 것은

보통사람들에게도 많은 것을

생각게 한다.

공교롭게도 ‘대지’의

대단원 막이 광복의 날에 끝을 맺듯이,

마지막 탈고(脫稿)도 8월15일에

끝을 맺었다.

광복(光復)은 해방이요,

모든 구속으로부터 자유를 의미한다.

민족의 역사처럼,

군상들도 하루도 쉬지 않고 끝없이

이어오던 사랑과 갈등이라는

한 판 승부도

이제 막(幕)을 내려야만 한다.

박경리 씨는 어린이 날,

‘운명(運命)’과의

싸움을 포기하고 아이처럼 포근히

흙에 묻히었다.

누가 죽음을 막겠는가.

누가 죽음을 대신하겠는가.

인생은 그 정점(頂點)에 이르기까지

쉼 없이 운명과 싸웠지만,

그 싸움을 멈추기

훨씬 전에,

그녀처럼

자아를 벗어나

세계(世界)와 하늘을 품을 수 있는

가슴을 소유해야할

과제가 우리 모두에게도

있다는 것을 알아야만 할 것이다.

공교롭게도 ‘대지’의

대단원 막이 광복의 날에 끝을 맺듯이,

마지막 탈고(脫稿)도 8월15일에

끝을 맺었다.

광복(光復)은 해방이요,

모든 구속으로부터 자유를 의미한다.

민족의 역사처럼,

군상들도 하루도 쉬지 않고 끝없이

이어오던 사랑과 갈등이라는

한 판 승부도

이제 막(幕)을 내려야만 한다.

박경리 씨는 어린이 날,

‘운명(運命)’과의

싸움을 포기하고 아이처럼 포근히

흙에 묻히었다.

누가 죽음을 막겠는가.

누가 죽음을 대신하겠는가.

인생은 그 정점(頂點)에 이르기까지

쉼 없이 운명과 싸웠지만,

그 싸움을 멈추기

훨씬 전에,

그녀처럼

자아를 벗어나

세계(世界)와 하늘을 품을 수 있는

가슴을 소유해야할

과제가 우리 모두에게도

있다는 것을 알아야만 할 것이다.

주여,

어떤 민족의 역사든

개인의 삶이든,

현실(現實)속에 한계를 느끼며,

애정(愛情)속에

탐욕이 더 커짐을 느낍니다.

그리도

믿었던 진실이

어찌도 그리 굴곡(屈曲)되어 가는지...

하지만

이 모든 운명(運命)과의 싸움을 통해,

자아를 내려놓으며

이웃을 바라보고

당신을 바라보게 됩니다.

그리하여

그녀처럼 홀가분하게

당신께 안길 수 있는 삶이 되도록,

자신과의 싸움이

멈추지 않게 하소서!

2008년 5월 11일 강릉에서 피러한 드립니다.

주여,

어떤 민족의 역사든

개인의 삶이든,

현실(現實)속에 한계를 느끼며,

애정(愛情)속에

탐욕이 더 커짐을 느낍니다.

그리도

믿었던 진실이

어찌도 그리 굴곡(屈曲)되어 가는지...

하지만

이 모든 운명(運命)과의 싸움을 통해,

자아를 내려놓으며

이웃을 바라보고

당신을 바라보게 됩니다.

그리하여

그녀처럼 홀가분하게

당신께 안길 수 있는 삶이 되도록,

자신과의 싸움이

멈추지 않게 하소서!

2008년 5월 11일 강릉에서 피러한 드립니다.

사진작가ꁾ 투가리님 크로스맵(정기로의여행) 해와달사이트(우기자님)

사진작가ꁾ 투가리님 크로스맵(정기로의여행) 해와달사이트(우기자님)  |

최신댓글