|

|

| |||

|

개인적인 맨토들의 글을 모았습니다. 천천히 읽으면 더 좋은 글들입니다. |

|||||

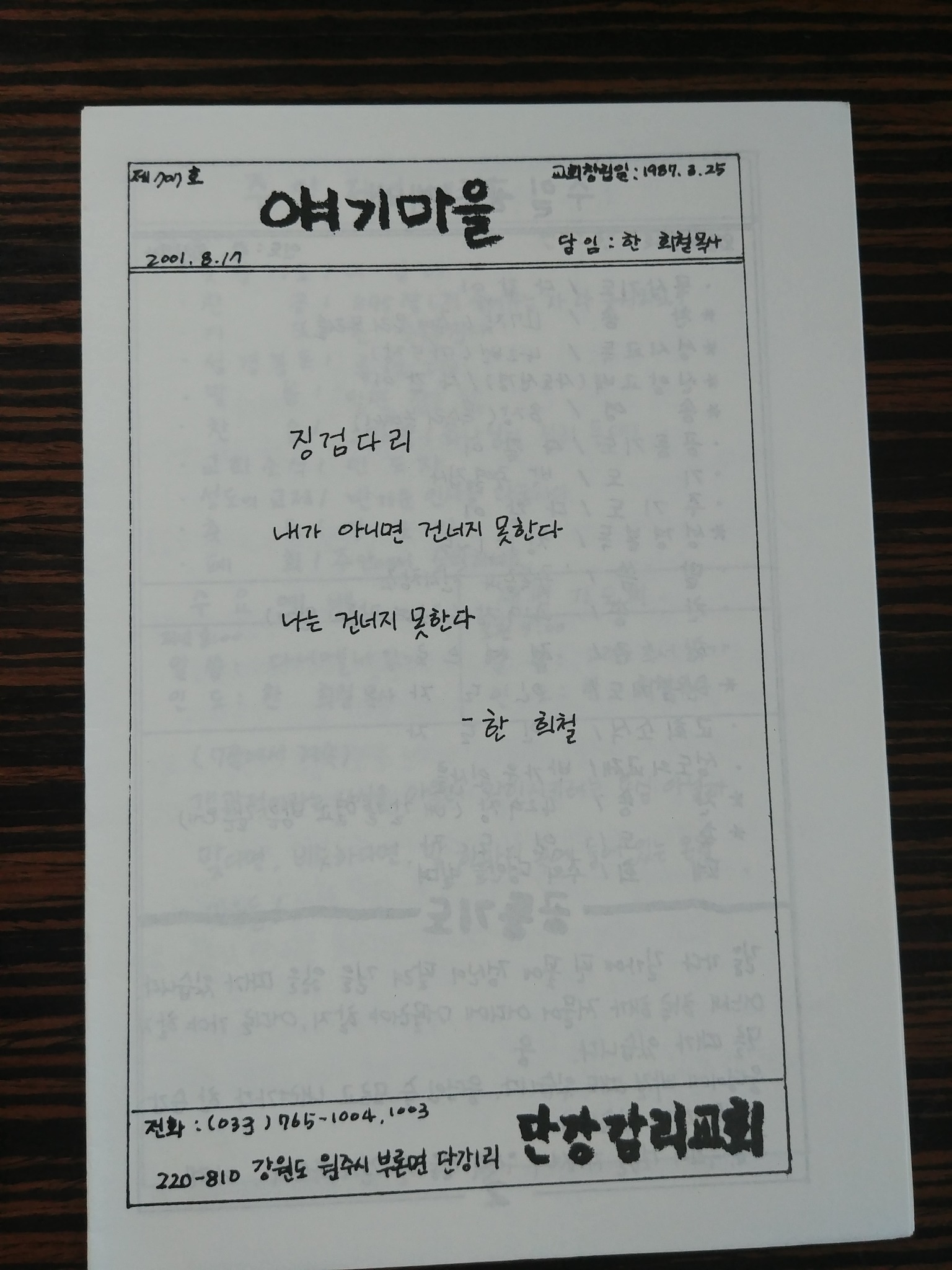

얘기마을

아주 오래 전 단강을 찾아오던 한 분이 거반 왔다 싶은데도 마을이 나타나지 않자 지나가는 이에게 물었단다. “여기 얘기마을이 어디에 있나요?” 그분에겐 단강이 얘기마을로 기억되었던 것이었다.

첫 목회지 단강에서 목회를 하며 매주 <얘기마을>을 만들었다. 주변에서 일어나는 소소한 이야기를 담았다. 지렁이 글씨로 글을 쓰면 아내가 옮겨 적었다. 그러면 원주 시내로 나가 ‘마스터인쇄’를 했다.

교우들이 나눠보던 주보가 마을사람들의 손에, 그러다가 조금씩 범위를 넓혀갔다. <낮은울타리>를 비롯한 몇 몇 지면에도 뿌리를 내렸다. 민들레 홀씨 바람을 탄 듯 나중에는 700여 명의 독자가 생겼고, 그들은 함께 믿음의 길을 걷는 길벗과 다름없었다.

내게 있어 단강은 또 하나의 땅 끝이었다. 모든 컬러가 사라지고 흑백으로만 남은 동네 같았다. 화가 고흐가 가난하고 고단한 이웃들에게로 그림으로 다가갔듯이 나는 글로 다가가고 싶었다.

이웃들의 삶을 글로 적는 것은 늘 조심스러웠다. 나는 목사지 르포기자가 아니라는 것을 거듭 새겨야 했다. 결국은 쓰지 못한 이야기도 적지가 않다. 그래도 썼던 데에는 이유가 있었다. 어느 날 동네 새댁이 내게 말했다. “목사님, 욕이라도 좋으니, 우리 얘기를 써주세요.” 그만큼 벽촌의 삶이 버겁고 외로웠던 것이다.

손글씨로 담아낸 주보를 한 주 한 주 모았고, 어느 해부턴가는 그것을 한 권으로 제본을 했다. 뭔가를 잘 챙기지도 간수하지도 못하는 내 성미를 알기에 그렇게 하지 않으면 어디론가 뿔뿔이 흩어질 것 같았다. 한 해에 한 권, 마치 단강에서 그려낸 나이테처럼 모두 15권의 묶음이 되었다.

<내가 선 이곳은>이라는 첫 번째 책을 낸 출판사와 이야기를 하다가 손글씨로 된 원고를 어떤 형태로든 책으로 살려보기로 했다. 보자기에 싸서 15권의 <얘기마을>을 출판사에 넘겼다. 15년 세월이 보자기 하나에 담기는 것이 신기했다.

시간이 지날 만큼 지났는데도 책이 나오지를 않았다. 괜히 출판사에게 부담을 주는 것 같아 <얘기마을>을 돌려받기로 했다. 그런데 이게 웬일, 전혀 생각하지 못한 일이 있었다. 원고가 없어졌다는 것이다. 그동안 출판사 사무실을 옮기는 일이 있었는데, 그러는 중에 <얘기마을>을 몽땅 잃어버렸다는 것이었다.

머리가 하얗게 된다는 말은 그럴 때 쓰는 말이지 싶다. 단강에서의 시간이 오롯이 담긴 원고가 한 순간에 사라진 것이었다. 혹시 우연히 <얘기마을>을 접한 누군가로부터 연락이 오지 않을까 기다리기도 했지만, 관심 없는 이에겐 단지 폐지에 불과했을 것이었다. 이제는 단강에서의 시간을 마음에서 떠나보내라는 하늘의 뜻일까 생각하면서도 뭔가 가슴이 뻥 뚫린 느낌을 지울 수가 없었다.

불규칙하게 여벌로 남아 있는 주보가 눈에 띄어 챙기기 시작했고, 비어있는 부분은 여전히 소장하고 있는 분들의 도움을 받아 채워보았다. 유치 빠진 아이처럼 드문드문 빠진 것들이 있어 온전하진 못하지만, 그래도 <얘기마을>을 어느 정도 살려낸 것이 다행으로 여겨진다.

오늘 새벽 커피를 내리다가 문득 책장 위에 쌓여 있는 <얘기마을>에 눈길이 갔다. 돌아보니 많은 일들이 있었다. 언젠가 시간을 내어 찬찬히 읽어보면 낡은 사진첩 빛바랜 사진과 같을 오래 전 시간은 어떤 의미로 다가올까, 궁금해진다.

|

|

|

|

|

|

|

|

개인적인 맨토들의 글을 모았습니다. 천천히 읽으면 더 좋은 글들입니다. |

|

|

(글의 저작권은 각 저자들에게 있습니다. 여기에 있는 글을 다른데로 옮기면 안됩니다) |

최신댓글